环境一词,不只是指自然生态,也包括意识形态的自然化。自然在中国绘画中一直是一个重要的主题,绘画和道家美学结合在一起,中国文人的社会意识往往通过对自然山水的肯定而被消解,达到“欲辩已忘言”,从而“天人合一”的境界。在今天中国绘画中呈现出的山河意象,往往遮蔽了历史的悲剧。帅好先生在《大饥荒时代,画家在干什么?》一文中,以确凿的数据为我们呈现了中国绘画中的风景到底何为。在巨大的政治灾难面前,没有任何自然性可言。1980年代,“土地”一词以批判现实主义取代了之前的山水的表述。在罗中立等人为代表的乡土绘画中,土地是一种社会关系,与工业化的都市形成对照。土地作为一个保留有原始的、自然的、淳朴的对象被表现,仍然被要求有一种浪漫主义的理想。罗中立《父亲》耳朵上被要求加上一支圆珠笔,用来表现今天的农民不同于过去的农民。在经历了1980年代短暂的批判性之后,乡土绘画被意识形态的自然化策略所利用,后来流行于艺术市场的大量恶俗乡土风情画,已经远离了早期的人文主义愿望,彻底变成粉饰太平的商业操作产物。正如鲁迅笔下的故乡从纯净、温暖向萧条、冷寂转变,经历了寻根热的洗礼和商品化的嘲弄之后,艺术家只得从故乡出走,走向精神流亡之路,而和资本结合的返乡者,也同样找不到回乡之路。进入现代社会之后,我们永远都不可能再返回到古典社会纯净的自然美之中。“把整个皮层、整个脂肪和肌肉都从社会契约的纯净的骨头上剥落下来的时代,同时也是一些提出一些根本问题的时代。”(《现代社会冲突》,拉尔夫﹒达仁道夫)比如最近大家最关注的空气质量问题。用雾霾来说明环境污染,这种看法被广为接受,而且一目了然。但是,实际上这种看法并没有完全揭示真相,也没有从根本上触及到不同职业分工、不同阶层的生存现状。今年上海国际电影节获奖记录片《我的诗篇》,里面有一段巷道爆破工在岩层上钻孔的场景。工人扛着大炮一样的钻孔机裸脸作业,在升腾起的粉尘和钻孔机的巨大轰鸣声中,粉尘、霾俨然在视觉上具有道家的自然观中“氤氲混沌”的诗意化效果,它甚至有时让一个日常的劳作变得壮丽辉煌起来。正如霾可以借助雾营造出诗意的朦胧美,主流媒体也可以借助重大主题来为自己营造声势。而对于那些每日在粉尘中工作的工人来说,雾霾不算什么。然而,他们别无选择。当空气质量成为一个重大的题材内容,这里面有一个值得警惕的危险性。一旦艺术家蜂拥而至地将环境污染、空气质量作为一种重大题材来加以表现,主旋律就会有同声部。这种新现实主义的艺术创作方法,把枪口瞄准了社会主要问题,它很快汇集成为集体叙事,仿佛艺术家创作了相关的重大题材,直面了相关的问题,分享了现实窘迫的处境,环境污染的严重性就会减轻其严重性。大众对生存处境的不满、埋怨、愤概似乎一下子找到了发泄口,对政府一直没有采取强硬措施而积压已久的怨愤,因为媒体对污染的一定程度的曝光似乎得到了缓解。新现实主义的艺术家们也在创作中描绘这些重大问题,让公众重新唤起了对未来光明的期待。但是社会的藩篱仍然存在,即便在生死攸关之际,人们也不会违反社会的准则,而是会屈服于当下的社会情势,正如《我的诗篇》里钻孔的工人,呼吸滚滚粉尘,他们无从选择,他们不只是处于中国权力底层,更是被压在全球利益联盟的底层。当社会重大问题成为人人谈资的话题,变成社会的矛盾,同时也被运用到艺术创作中,它很容易达成平庸的共同体结盟,将像散落一地的落叶听任各种因素摆布的一群无助的个人,变成有自觉意识的共同体。当然,它很容易争取公众的同情心,同时伴随着情绪被挑动起来之后参与事件的盲从,每个人分享了苦难以及对苦难申诉后的快感,但仍然是生存处境的无选择性,被迫接受当局者虚假的许诺和有组织的谎言,批判的艰难和持之以恒的毅力被淡化了,只承载表象的描述掩盖了个体差异的命运、权利分配的不公正。而一旦为自己争取到了应得权利的一些群体,很快就像冬眠的蛇一样卷缩起来,退隐匿于洞中。

新现实主义的创作其实是一种“艺术他律”,将艺术价值和社会价值进行匹配对应,在方法论上是历史决定论。最终导致的结果是,中国当代艺术的文化针对性依附于社会学理论,用表层的图像去对应社会重大事件。我们在大众媒体传播平台上看到诸多的评论,比如在水墨画中“灰蒙蒙的色调充斥于整个背景之中,恰是雾霾笼罩的感觉。”这种“拉郎配”的说法用浅薄的视觉表象去应对社会事件,不仅是对艺术创作语言本身的妄加定论,而且并未给平面化的社会现实带来任何深度。对生态环境的维护成为江湖术语,相关的展览变成一个雨未来风满楼的大秀场,而背后的推手是商品社会的消费主义逻辑。我们赚取的是廉价的眼泪,没有批判性的同情,缺乏深度的社会文化反思,得不到回馈的一声叹息。最后导致的结果是新现实主义在振臂高呼时就流于虚脱。

我们每天生活在被谎言编织出的美好世界里,但地震、海啸、SARS病毒、禽流感和雾霾是无法用谎言抹去的,它们此时此地给予肉身的猛烈冲击,恰好是对权力中心的质疑。在哲学领域里,解构主义要么变成虚无主义的颓废,要么变成理念的活化石,真正激活它并在日常生活里生效的恰好是在生态伦理领域里。工业时代所有机器运转所带来的空气质量问题固然是一个不可回避的问题,但较之于环境污染,更为可怕的是文化环境的污染。艺术与资本结盟,艺术园区失去了民间的自由力量和独立批判精神,成为地产开发的装饰品。现代性就是一个祛魅的过程,理性代替神性,科学决定论取代先知,进入现代性后,中国画自然主题停留在古典形态中举步不前。中国画建立在道家美学基础上,张彦远将“气韵生动”列于六法之首,属于自然主义有机论。而现代抽象艺术,与中国道家的自然主义完全相反,是非自然的,中国艺术进入现代性非常艰辛,几千年来的文化积淀使国人很难从自然中提升出抽象的原则,绝大多数抽象水墨仍处于还原为自然主义的有机形,属于意象性抒情,没有走出“形似”、“神似”的认识论。所以中国画的自然主题对文化的针对性和现实的反省还不及几个地景艺术家来得深刻。终极精神的缺失和哲学走进了荒野,艺术当务之急需要返魅。

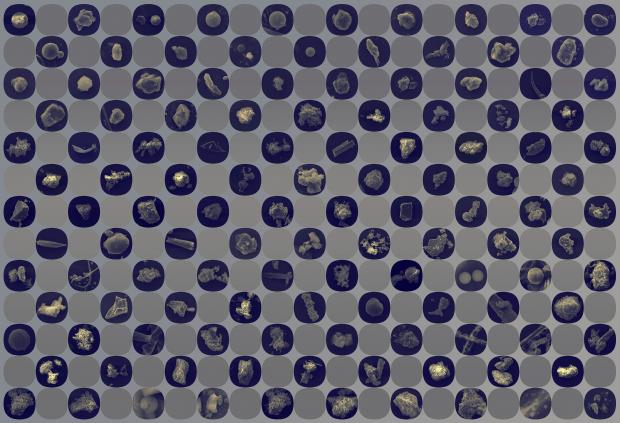

关于环境和艺术的关系,有两条创作思路值得我们注意。一条是介入式的批评性艺术。比如李天元观念摄影:“转基因和非转基因系列”、“皮肤—雾霾系列”,将棉花、小麦、暴露在空气中皮肤上的微粒等等,利用显微摄影的方式拍摄出来,雾霾颗粒成为可见之物,它们就像细胞一样被并置在一起,碎片式的信息源变成有视觉韵律的抽象形式,它不局限于形式审美,而是引导观众通过视觉观看进入到有针对性的社会问题中。当形式主义已经成为一个历史风格,如何在当代产生意义?上述作品有力地回答了这个问题,和1980年代早期吴冠中等人提出的关于抽象的形式美概念相比,这类作品为我们提供了一条新的途径,将囚禁在死胡同的形式论,带进广阔的社会中去捍卫个体的权利和尊严。吴迪在2014年所拍摄的“风景系列”,用影像的方式去呈现恶化环境中的生命状态,他的摄影避免主观情绪的介入,只是用机械之眼远观客观现实。和那些寻找污染源头制造“事件”的新闻式快拍不一样,他的“风景”笼罩着非人的气氛,“最完美的雄伟是撒旦”(波德莱尔),他的作品是关于摄影的良知和追问。

李天元【雾霾--北京】111.8X158厘米,2014年

吴迪 风景 500x130cm 2014年

另外一条是通过信仰的力量来进行人文救赎。比如岛子在绘画中赋予了对象物新的神秘性,使不可见的成为可见之物,挖掘出恶之花。岛子关于雾霾的水墨画中,雾霾以朦胧之美氤氲而升,造成它扩散于天空的是人心,“除了雾霾,什么能湮没我隐秘的忧伤?”当人类只剩下金钱的意识形态,玩世的处世态度,我们都具有霾的全部邪恶。岛子在诗歌《雾霾听证》里写道:“如果梦见诗人火中取栗,总会有鬼哭,总会/从那里氤氲这里:乌云的驳船拖拽万吨肺叶/行驶在电视塔发射的滚滚鼻音”。在岛子那里,诗和画同道,绘画是对诗心的弥补,让神迹彰显。他取自然中的要素,概括为精神性的存在,用宗教精神去抵抗现代性的异化。

文化与环境并不是毫无关系地按照各自的方式建构出自身的逻辑,“自然”从某种意义上来说是观念意识形态建构的产物。一方面,文化模式改造着自然界,我们的生活空间被人造景观所填塞,对美好生活的理解在不知不觉之中建立于一种商品主义的自然和文化基础之上。另一方面,生态、环境和自然按照全球资本模式打造成独特的“自然资本”,自然被资本化之后,也使文化模式作出相应的调整。上述两条关于环境和艺术的创作思路并没有仅仅停留在新现实主义式的表层之上,去定义自然本身应该是什么?而是将矛头指向了从文化观念和意识形态上去追问空气质量、环境污染等问题,艺术超越了单一的审美范畴,介入到社会现实之中。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号