大卫•霍克尼(David Hockney)到中国来,盛况空前,今天在北大的讲座不仅三百多的讲厅挤了五百人,旁边两个另外开辟的同步录像转播室也人满为患。

霍克尼的作品无论绘画还是观念摄影,都落在一个视觉革命上,确切一点说他是“制像”。他的作品具有当代性,并不只是使用了现代传媒工具,而是他用图像说明了工具的变化,以及新媒介带来的新的视觉变化。让他声名大振的是他写的《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》一书,在书中,他非常详尽地分析了古典艺术的精准性是怎么达到的,他大胆地推论,十五到十九世纪期间,画家们大量地借助“显像描绘器”、“暗箱”和“凹面镜”等光学仪器进行创作。绘画大量依赖这些装置工具,都是过去的艺术史家回避的问题。

艺术史家充其量到了揭露真相这一步就终止了,但是霍克尼是一个艺术家,他将这种所谓的“隐秘的知识”运用到了新的图像制作上,他用视觉图像的方式去揭示古典艺术的对光学仪器的利用,把结论又变成了新的开始。这种车轮式的滚动思维逻辑使我们惊叹,好比把戏的伎俩在被戳穿时,如何还能继续玩把戏,并让公众觉得这是一轮新的表演,而方法却是和以前如出一辙。他在视觉伎俩穷尽时,却把玩伎俩本身变成了作品的起始点,而且观念通过视觉逻辑推导出现。因此,我们不是在看一个艺术史家或者科学家证伪的结果,而是一个真正意义上的视觉图像,它引导我们的视觉去发现“制像”背后的秘密。

我们在他的画面中看到一个反焦点透视,也就是近大远小的透视原则,在他的画面中变成了近小远大,这让他的画面变得诡异。西方自文艺复兴以来,以上帝之眼观看世界,焦点透视的背后是上帝之眼的全知全能,公众的观看就不是此时此地的肉身观看,而是通过上帝之眼来了解世界。现代艺术后,焦点透视消失,个人出现,公众开始和画面的人物进行交流,最典型的就是马奈的《草地上的午餐》,裸女大胆注视公众的道德越界使她成为画面的焦点,使我们和她目光对视,这是一个平等的目光交换。后来的艺术都将观者返回到肉身化,回到世俗的眼光去直面世界。而到了霍克尼这里,他把焦点透视反转过来,我们追寻的是画里人物的目光,因为一切都是画面中的人的视点,我们作为观者反而变成被观看者。他的画面无论绘画还是摄影,没有焦距的模糊,一切都是清晰的,这让我们想到了超写实主义的做法,每个地方都清晰,这种无焦距的清晰就成为现实的伪证。

如果我们只留意他对工具使用的关心,只留意他对反透视构成的表达,那就很容易只见树木不见森林。他不是揭古典艺术创作的底,也不是强调艺术依靠非手艺和裸眼以外的工具,他花费时间和精力去证明古典绘画使用光学仪器,就是为了提炼出一套有视觉连续性的认知模式,并运用这种认知模式去探索新的视觉可能,而他真的做到了。他的作品将光学仪器的使用变成了修辞,而不是实用的工具,将障眼法赤裸裸地坦承在公众面前,却又一次用相似的障眼法吸引了公众。这种方式是靠理性逻辑推导出来,但输出的方式是视觉的。这使他作品的观念没有停留在概念本身,而是变成了视觉隐秘的冲动。在北京大学的讲座他说道:“大概六、七年前我买了一个手机并开始用它画画,在西方人们一度以为绘画已死,可是手机竟然让画画回到了我们的生活中,这真令人吃惊。用iPhone绘画并不是向科技投降,它只是一个媒介。说到科技,刷子、颜料、铅笔都是科技。”尽管如此,霍克尼也只是一个视觉魔术师,他的作品没能去除掉机械的冷漠性,他把视觉伎俩又玩一次,面对的还是绘画语言的穷尽,他无法解除这个难题。

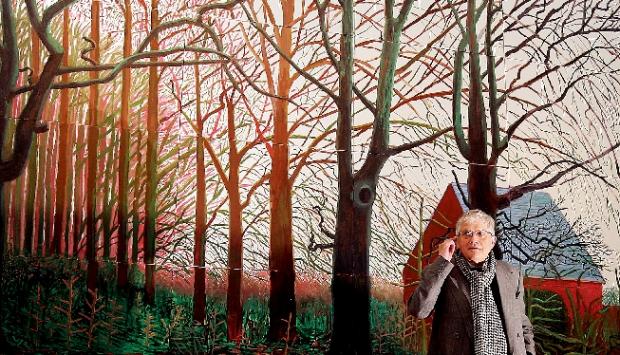

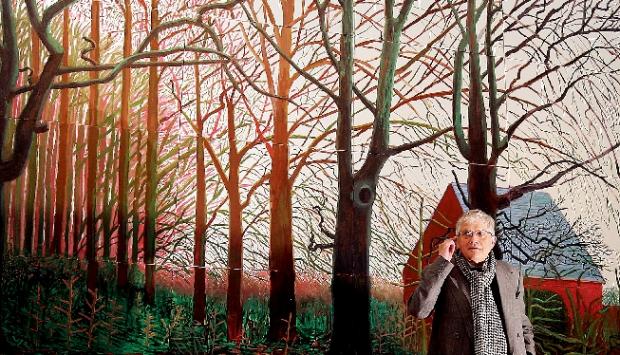

紧接着4月18日,大卫•霍克尼的个展《春至》将在北京佩斯画廊的开幕,对于中国公众以及艺术家的创作来说,霍克尼掀起的一波狂热并非一件好事情,每一次西方的当代艺术家来中国露脸一次,中国的艺术界就必然出现一次山寨版的狂热。硬边抽象快要走不下去时,肖恩•斯库利在央美的展览又一次让中国艺术家看到了希望,用西方的主流艺术去印证中国当下创作的有效性,我们不能不警惕这种山寨思维背后的思维惰性。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号