王伊楚属于画笔一上手就有“腔调”的艺术家,她也是一个“即兴”的艺术家。她对绘画语言具有与生俱来的掌控力,然而这种能力多少使她的自信中夹带了一些轻狂傲世的倔强;她的思维方式避免天马行空的跳跃闪烁,但对空间和时间的把握更依赖于直觉和冲动,注重整体大于个别和局部。而她的工作室呈现给你的是“非常工作室”的状态:两三把刷子,四五罐颜料,七八支毛笔,工具简单得让人怀疑她是不是事先藏起来了。她的媒介都是纸本,可她对纸也没有特别的讲究,手头上有什么就用什么,而且能迅速地掌握住材料的属性,驾驭它。她身上有一股慵懒的气息,说话的语速特别快,下颌微微向上扬起。有时候她又把自己裹得非常紧,嘴角边浮现出一股傲慢的讥诮。她对周遭发生的一切有非常敏锐的洞察力,可是她善于用一种倦怠的神情将自己的锐利隐藏起来。她并没有接受过学院正规的美术训练,之前她的专业是弹钢琴,可她似乎想把音乐生涯从生活中一笔勾销,手指更愿意拿画笔而不是弹奏那黑白相间的琴键。若非趣智之人,在初次见到王伊楚时,你很难从她身上发现迷人的魅力,她表面上大大咧咧,其实她是一瓶需要特定温度、湿度、环境的葡萄酒,即便出库了,还需要在空气中发酵一阵,才能真正把味儿品出来。当然,谈这些,是为了勾起大家的好奇感,然后将注意力转向她的绘画创作。

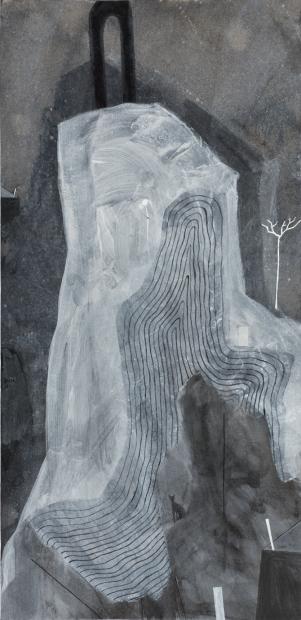

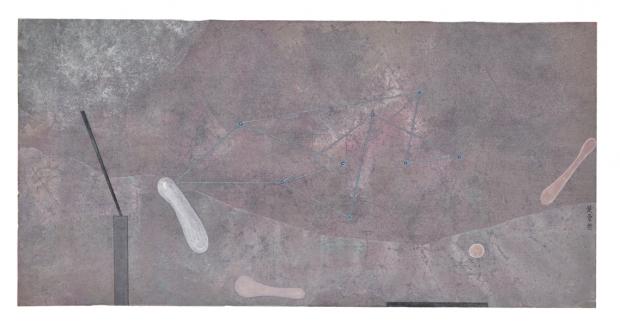

公众面对艺术常问的一句话是:艺术有什么用?这用来解释古典艺术是非常有效的,因为古典艺术是叙事性的艺术,它为宗教、国家、权贵服务,以图证文。马丁﹒杰曾指出视觉体制的三种模式,一种是笛卡尔唯理论的透视模式,这条线索一直延续到现代主义绘画中,发展到极致就是去叙事、去色情、去文本性,抽象主义应运而生;一种是荷兰的静物画所引出的描绘的艺术,精确的写实预示了后来的摄影术;第三种是巴洛克、洛可可艺术中强烈而矫饰的纵向深度空间挖掘,形成视觉上的扭曲和情感上的疯狂。这三种视觉观看模式同样也对应中国1980年代以来的现代艺术创作实践。由此,我们可以看到,艺术如果只用“有用”和“无用”,“看得懂”和“看不懂”来进行价值判断,很多的艺术作品就无法对应,也无法在价值上生效。现代艺术无论从艺术风格形式,还是与社会的关系上来说,它倾向于作为一个功能性的存在。有点类似于中国的针灸,针灸扎的地方并不是病灶部位,而是在功能性存在的关系中去取得效果。我们观看一件绘画作品,就不能只去识别画面上的具像符号,而是试着去理解具像符号之间的关联性是什么?视觉思维的方式和以前的视觉经验有何差异?视觉逻辑的推导可以追溯到什么地方?视觉图像放置到社会文化中的意义何在?对于王伊楚来说,她画面上的每一根线、每一条弧形、每一个色域并不是在刻意营造形式美感,而是在“功能性”的关系中,让绘画的基本元素产生具有倾向性的张力。因为形式要成为生命形式,就必然在绘画语言元素中探求动力形式。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中,曾用视觉形式的动力理论——视知觉形式的“完型倾向”修正了克莱夫﹒贝尔的“有意味的形式”。即通过画面形式的有机结构,和有节奏的视觉运动,上升到生命的高贵性,从而引起观者的审美共鸣。尽管传统美学的“意境”还在她的画面留有余地,但是她对画面形式的平衡和色调的统一,不是靠水性材料在宣纸上的渗透和笔墨的意象性抒情,而是一种硬边、机械的线条去中断那种诗性的流淌。我们很难将王伊楚的绘画做一个具体的分类。从题材上来说,她画的是风景,可是山水的概念在她画面中是找不到的,她在日记里写道:“独自旅行的时候,可能是离自己最近的时候”,她借助景来审视自我的内在精神。从材料上讲,她常用水墨画的纸本材料,可是她从不拘泥于传统中国画材料的文化规定性,她只关心画面呈现的效果。她的画面上少有人物出现,即便出现,也是豆点大小,一个剪影式的轮廓。中国古代文人山水,人在画中穿行,更多的是作为一个视觉引导,使观者产生可游、可居的身临其境之感。王伊楚画面中的人影,更多的是作为“活眼”,不作为畅游山川的导览作用,而只是形式构成的一部分。

罗兰巴特说,任何显示世界当中的事物,就它与人的关系而言,从来都存在着三重面貌:真实的、意象的和书写的。绘画表现风景,并非一定见山见水见云见雾见草见木,要富有出诗意,也不一定要朦胧迷离愁惨舒卷怀旧一往情深。王伊楚的风景并没有直接描绘真实的对象世界,也没有约定俗成的符号拼凑,她把自然的风景变成了心灵的风景。与其说是在描写自然对象,毋宁说是在追忆心像。超现实主义艺术家马格利特曾说:“我最近的一幅画始于这么一个问题,即怎样以非同寻常的方式画出一杯水?怎样以一种古怪、专横、纤弱但是天才的方式来描绘一杯水?……死死盯住原初物质不放是要付出代价的。”王伊楚喜欢旅行。每一个旅行者面对的都是相同的自然景象,但是有的人只是在用眼睛看,所到之处发出的都是相同的感叹词;有的人是借助于知识在看,自然对它没有未知的神秘,他意图以智性驾驭于自然之上;还有一些可怜的人时时刻刻举着相机,用取景框去看自然,他的身体触觉也就关闭了对空气的味道、湿度、温度的感知,回到住处,自然对他来说,不过就是到此一游。对于艺术家来说,这些观看方式都可以,但是将其转化到视觉图像上,那就得动用心和情。重要的不是不断地看,而是看到了什么?在于目光,而非所见之物。

在汉语中,自然有两层含义,一个是行为技术娴熟后通达的自然。其间,包含着学习、修养。我们无法脱离具体的事情来谈论自然。“在有些事情上,在本能够不着的事情上,不学习就达不到自然。”(陈嘉映)一个是山水自然,对应在艺术创作中,魏晋以来成熟的山水诗、山水画,形成了中国特有的山水人格精神,它与消除人生苦难联系在一起。我们很难在中国山水画中看到表现惊涛骇浪、暴风雨等自然景象,更多的是对庄子“天地有大美而不言”的美学沉思。来自生命内部的伤痛和外部的悲苦,通过对自然山水的传移模写,化解为逍遥自在、欲辨忘言的闲适境界。无论儒家还是道家,都不直接讨论痛苦,相反它们回避痛苦。儒家伦理讲究中庸,不偏不倚;道家逍遥于世,不执著于妄念。这里面始终隐含着不抵抗的自我苦痛意识消解,所以文人美学值得警惕,社会进入现代性最重要的一点就是个体的人摆脱了集体主义的叙事,既有个体经验的注入,又有对自我的不断反省和质疑。在此间,产生了关于救赎和抵抗的美学意识,因此只有个人性的书写,而脱离当下现实,艺术是很难真正打动人心的。在王伊楚的绘画中,我们可以看到她善于用自己的绘画语言来表达,用自己的腔调和气质来进行画面形式构成和色彩调性的处理。我们仍然能从她的画面中看到点、线、面等视觉的基本元素构成,辨识出人和景,但绘画如果不挣脱文人美学,不打破传统水墨建立的程式化自然形象,就很难有所突破。

我们在艺术史上可以看到中国艺术家的努力,一是徐悲鸿用写实造型来改造文人画,事实上证明,这是一次颇具悲壮色彩的失败;二是在绘画中注入政治带来的社会景象的变化,比如加入铁路、电线杆等现代元素,或者将领袖的诗变成画,在此阶段,并未给绘画带来新的创新语言,同时绘画所承担的叙事内容也是一种集体主义的大话,个人体验的幽微独特之处被抹除;而第三个阶段是1980年代,在水墨画和油画中都有一个转型,进行抽象的形式主义转换,但是中国的现代艺术仍然是未完全完成的方案,我们在众多的艺术创作里看到的是带有装饰性的抽象艺术(如吴冠中的“形式美”),而在观念性的现代艺术这个层面很少有艺术创作真正触及。为什么?原因有二:一是思维的惰性,文人美学这块裹脚布一直被艺术家滥用,题材上添加一点电线杆、铁轨、红旗,思维逻辑仍然是古典式的。所谓怀旧和乡愁如果只是沉浸在过去的审美情怀里,那就是酒精里的陈尸,无法触及对现实的质疑所带来的精神流亡,我们应该思考的是带着乡愁的冲动去开辟另一种可能性。二是自延安文艺座谈会始,文艺遵从社会主义现实主义。而庞薰琴为代表的决澜社对现代性的借鉴和努力,在这一阶段被中断,而转为从民间和少数民族中吸取装饰风格,民间艺术的大众性来对抗政治宣传性,由此形成装饰风格。80年代吴冠中提出“形式决定内容”,并非西方形式主义那条视觉逻辑线索,而是借形式的纯粹来对抗政治意识形态的题材决定论。所以装饰性的抽象艺术并没有为中国带来观念上的变化,而到了21世纪,形式主义亦然成为一种历史风格。

就此而言,我们来看王伊楚的艺术创作,她画里不时闪现出怀旧、抒情、优雅的成份。大家也乐于谈她作品中的韵味,就这么看来,她的创作不过是拘留于前人已经建立的审美话语体系里。事实上,她在暗中跟自己较劲。她试图将抒情悬置起来,不让画面存在我们的感觉、意义、叙事等阐释系统中,画面就是一个无内容的表面,而无内容就是纯粹。有时她无法完全净化意象性抒情,这时她常用的方法就是用硬边的直线和切割面去造成生硬感,以此来悬置抒情。她的画看似冷淡、静谧,其实暗含一种对忧郁情绪挥霍不去之后的不耐烦和厌倦。不然,她也不会那么独断地用生硬的方块、线、几何块面来打破画面的稳定。最终我们看见的不是场景,而是涂画。她不在乎对象物的质感,也许她在意涂画本身的质地。正如所有抽象艺术家所作出的努力,把艺术从审美中还原为物质实践。

绘画是用视觉语言去阐述个人与他所面对的世界的关系。直觉、个人体验对于艺术创作来说固然重要,但是艺术家仅仅依靠个人经验、直觉本能和记忆是远远不够的。通常来说,个人经验和直觉本能是封闭的、碎片化的、惯性的,个人偏见和文化习性常常会左右它们。艺术进入现代主义时期,再现就不再具有先锋性,从野兽派到表现主义到超现实主义直至抽象艺术,艺术从再现逐渐转向“呈现不可呈现之呈现”,面对具体的绘画作品,不再是读图像本身的内容和意义,而是通过图像的视觉呈现,牵扯出隐藏在图像背后的东西。这个东西是什么,没有一个确切的定义,重要的是通往它的途径,也就是视觉思维的逻辑关系。因此,视网膜上所投射的视觉图像是一个幻觉,伟大的艺术从来都不是直观图像本身,从一个风格样式过渡到另一个风格样式,是为了确立对对象世界全新的理解结构。从这个意义上讲,艺术家不单纯是一个手工技艺活,而是一个视觉思维变革的魔术师,真相并不单纯地存在于事物之中,而是存在于不同事物的相互关系中。王伊楚的创作呈现了这种趋势,但她遵循的仍然是形式主义的坚实语法结构,只是她独特的个人体验和天才式的直觉常常给她的绘画带来一些异样和陌生化,但如若哪一天这种直觉不再提供创作冲动了呢?

王伊楚拒绝被归类和贴标签,和她交流艺术相关的话题,她通常保持沉默。也许,对于她来说,重要的是作品呈现了什么,而不是耗费口舌的自我辩解。现实生活在她那里通常显示出一种乏味的厌倦,她的自我中心也将关切她的人拒之门外。可是一旦回到绘画中,她顿时变得优雅、深情、专注,因为这是一个完全自在的独处时光,她可以毫无顾忌地敞开自己,在孤独中穿透了自我。往往一个人自诩为有才华,会鼓吹自己擅长于许多方面,而且都很出色。王伊楚可以骄傲的东西很多,她却只将才华专注于一个点上,她用绘画来隐藏自己对生活的热情,但她在绘画中所呈现的真诚的认知和高贵的品味,让人不由自主地对握画笔的人产生好奇感,略带忧郁的色调,矜持内敛的线条,都不是对现实的直接模仿,它为我们提供了在现实中无法获取的独特体验。这一刻,人生的一瞬间被捕捉下来,在神秘与真实之间达成永恒。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号