问:关于灾难艺术的叙事,人类历史上有许多伟大的作品,如德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》、毕加索《格尔尼卡》、威廉•透纳《海上灾难》以及在1822年展出时被认为是“人类灾难篇的巨作”的泰奥多尔•籍里柯《梅杜萨之筏》等,近些年除架上绘画外,也有许多装置等艺术形式的相关作品,其审美价值和历史价值如何衡量?形式的改变折射出怎样的美学、历史观念?

邱敏:关于“灾难”这个词,已经成为一个被过渡滥用的集体名词。在一个处处充满不公正、随时都有可能爆发出危险的地方,灾难一词脱口而出,往往化约为:伤害、死亡、悲痛、捐款、救助、红十字、领导现场视察、流泪……我们其实是在跳撒旦探戈,灾难频繁地发生,可是问题核心并没有得到解决,久而久之,人们对灾难本身反而麻木不仁,旁观他人的痛苦,却并没有意识到自己也是案板上待宰的鱼。从鲁迅起就在批判国民的麻木性,他希望能回到人之为人的本性。就此而言,我们回头去看德拉克洛瓦、毕加索、透纳、籍里柯等人的作品,你就会发现艺术家眼中的现实,是“个人的现实”。这些作品至今仍然触动人心,不是因为表现了主旋律的重大题材,而是他们的描述不是以集体的“我们”来观看,而是作为一个鲜活的、在场的血肉之躯而存在,以此时此地的个人性来进行表达。面对灾难,沉默是可耻的,然而发出集体式的大合唱的声音更为可怕。英国作家格雷厄姆﹒格林在《人性的因素》里有段话:“‘我们’,萨拉在想,‘我们’。他像是代表一个组织在说话……‘我们’,还有‘他们’都是听上去令人不舒服的词。这些词是一个警告,得提防点。”不管是绘画还是其他的艺术形式,媒介手段的区分不是最重要的,关键还是一个艺术家看待问题的眼光、思考方式,它有没有促使我们重新去反思“我们”习以为常的认知方式。艺术家的创作始终是用大写的“我”在创作,而不是用被化约为集体意识形态的“我们”去创作。

问:灾难发生后,图像艺术与文字语言艺术(特别是诗歌)常呈现“井喷”现象。在新媒体环境下,摄影、绘画、装置等艺术形式如何表达对灾难的“再现”或者思考?如何突破传统的灾难艺术叙事模式?

邱敏:灾难不可避免会成为社会重大话题,同时也被运用到艺术创作中,阿多诺那句名言:“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”。他不是否定诗的重要性,而是反感集体颂诗那种同声部的方式。一旦有了主旋律,就很容易达成平庸的共同体结盟。灾难抽象成为一个概念被运用到创作中是我们要警惕的。比如摄影、绘画、装置艺术虽然使用的是新媒体手段,但是很多作品的思路是新现实主义的思路,彷佛描述了灾难,就分担了苦难。只有浅层表象的创作,会掩盖个体命运的差异、权力分配的不公,灾难之后,生存处境的无选择性,被迫接受当局者虚假的许诺和有组织的谎言,缺乏自我批判和自我反省很容易变成媚俗的伪崇高,而一旦为自己争取到了应得权利的一些群体,很快就悄然无声。

问:2011年日本大地震后,很多知名日本漫画家创作了众多各种描绘震灾题材的漫画,其中社会影响力最大的莫过于漫画艺术家井上雄彦的《Smile》系列,《Smile》系列鼓舞了众多深受地震创伤的日本灾民。您如何看待此类艺术作品对受害者心灵上的修复?具有修复作用的艺术作品通常都具备哪些特征?

邱敏:别奢望艺术作品对心灵有修复作用,修复心灵,说出来太矫情,太媚俗。修复心灵是消费时代打造出来的名词,赚取廉价眼泪,博取集体同情,为贫瘠的内心制造丰满的假象。我一直觉得这是一种伪崇高。就像最近吴宇森的《太平轮》,战争的创痛、流离失所、家国危机在他那里依循的是旁观他人痛苦的消费快感,而且在煽情上面,它也并没有超过《泰坦尼克号》。井上雄彦的《Smile》系列,并不是要修复创痛的心灵,他起到的作用不过是给在暗黑中孤立无助的灾民一盏可以看到细微希望的灯,修复心灵的说法是大众媒体营造声势的伎俩,如果我们相信艺术的这种被夸张的神话力量,其实灾难事件那些暗黑深处的细枝末节、那些更多的值得我们去追问的东西就会逐渐被淡化、掩盖起来,而艺术创作也被单一化、平面化,成为一种广告宣传式的附属品。比如像徐冰的《何处染尘埃》,如果撇开911这个热点事件,作品本身也是可以细细咀嚼的。一件好的作品就像剥一只洋葱一样,可以慢慢剥开无数层,每层都会让你无法像日常的观看那样平视,它的感染力一定是扑面而来,无法回避的刺激。

问:在中国绘画史上,表现灾难艺术叙事的经典作品数量并不多,如明周臣《流民图》、蒋兆和《流民图》等,您如何看待这一现象?灾难艺术叙事的当代作品有哪些?和国内外经典作品相比,观念和形式有何变化?

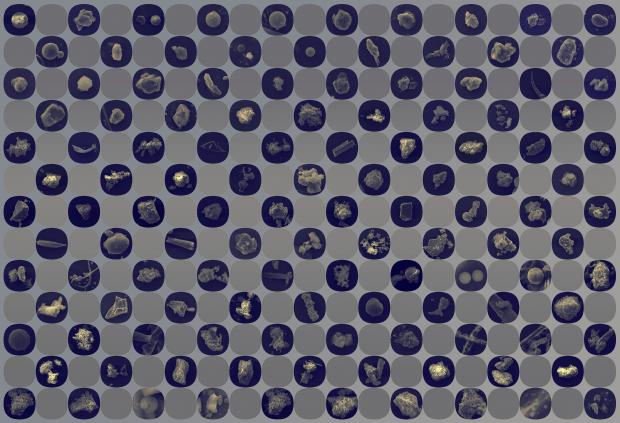

邱敏:你提到的这两件《流民图》都非常好,它们被创作出来是因为艺术家真正有话要说,而且要表述的东西一定是从个人的内在感受出发来进行表达,忠实于自己的内心,而且这两件作品都有“家国”的概念,有一种普世性。今天的当代艺术“家国”的概念很薄弱了,更多是从个人出发来看待世界的变化。我一直认为艺术介入社会,最后要从观念回到视觉上,很多当代艺术作品很单薄,就是作品滞留在观念上,我们不是从视觉逻辑上推导出作品要说的东西,而是从话语或文本逻辑推导出来,这就有问题了。这样的结果就是,公众说我只需要跟艺术家谈话,就知道他要表达的意思了,那艺术作品本身的意义何在?比如李天元做过一系列的观念摄影,用显微摄影的方式将肉眼不可见得雾霾颗粒拍摄下来。他的这一系列作品有视觉性,无论是形式还是色彩,都具有非常强烈的时尚感,但是当你知道那些图片是放大的雾霾颗粒,你就不会只停留在视觉的愉悦上,而是通过视觉逻辑的延伸与创作者的意图接近。还有艺术家吴迪在2014年所拍摄的“风景系列”,风景去“抒情性”,他展现了恶化环境中的生命状态,用镜头去捍卫个体尊严。天津爆炸事件后,他奔赴了现场完成作品“风景-2”的拍摄,其中一张照片拍了危楼的顶层上站立的鸽子,这个地方距离爆炸中心点差不多500多米,他和助手穿越了三道警戒线,爬上危楼的顶层,这堵墙非常有意思,我们在所有网络、媒体上能看到的灾难景象几乎都是墙上的这部分,而墙下发生的惨剧的程度,只有鸽子更清楚。吴迪告诉我,“无论是故土难离还是逝者羽化,它看到的和知道的一定比我多”。个人良知无疑在吴迪镜头里是坦诚的。从这一角度来说,和国外经典作品相比,不存在观念和形式的明显差异,重要的在于你要说什么?它是不是个人的声音?公众从你的作品中得到了什么启示?在这个时候,我们不是拿艺术家的身份在说话,而是用公民的良知在说话。

问:灾难发生后,有些艺术工作者通过捐赠、拍卖自己的作品筹资帮助受灾群体,也有艺术工作者借机宣传、营销自己的现象,甚至有“消费灾难”等令人不齿的行为,此类现象您怎么看?艺术家面对灾难该如何担当?

邱敏:21世纪,形式主义已经成为一个历史风格,如何在当代产生意义?批评性艺术是当代艺术的一个重要的特征,超越艺术形式审美的界限,将艺术符号放置到有针对性的社会问题中。艺术创作和现实的灾难救助不一样,它更多是通过精神性的渠道,刺激我们麻木、单一的意识,使我们对社会问题有一个新的认识,透过表相去挖掘背后更深层的东西。灾难发生后,公众和官方都很关注,伴随着这种自上而下的聚焦,使事实变成一个重大题材,这里面有一个值得警惕的东西,就是主旋律的东西会影响到思考问题的自觉。一方面,国家意识形态代替了个体的生存体验,这种有倾向性的现实主义既无问题针对性,又无艺术创造力,成为国家意识形态安抚惶恐不安的民众的宣传。另一方面是灾难被媚俗化,人文同情是以伪崇高的方式体现出来,一种自我英雄化的虚夸的激情。艺术家面对灾难,首先应该意识到自己是一个此时此刻的人,从自省开始。就像米沃什说的:“我们不能赤裸裸地活着,如果我们只是痛并快乐地活着,任人宰割,我们会快乐吗?”

吴迪 滨海新区8.14 2015年 摄影

李天元 【雾霾--北京】111.8X158厘米,2014年

籍里柯 梅杜萨之筏 1819年

毕加索 格尔尼卡 1937年

明 周臣 流民图(局部)

蒋兆和 流民图 (局部)1943年

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号